3. El Niño y la

Variabilidad Climática :

3.1.

Teleconexiones

El

Niño trae consigo alteraciones en el patrón de la circulación general de la

atmósfera en el Sudeste de Sudamérica, región comprendida por el centro y norte

de la Argentina, Sur del Brasil, Paraguay y Uruguay. Esta región se ve alterada

con respecto a los vientos y con ello los flujos de calor y vapor de agua,

produciendo fenómenos asociados a esta circulación atmosférica anómala. This is a repeated condition during El Niño events, probably indicating

the influence of the Pacific South America teleconnection pattern. Disturbances

are generated by Rossby waves that have been forced by the deep atmospheric

convection over the Central and Eastern Pacific Ocean.

En

general, en el Paraguay las anomalías positivas de las lluvias atribuidas a El

Niño ocurren entre mediados de la primavera y mediados del otoño, pasando por

un verano húmedo (Octubre a Mayo), especialmente en la región Oriental y en el

bajo Chaco, estas condiciones atmosféricas causan inundaciones importantes en

las cuencas de los ríos Paraguay y Paraná, afectando ciudades ribereñas como

Bahía Negra, Concepción, Asunción, Alberdi, Pilar y Encarnación. La temperatura

del aire también se modifica sustancialmente, elevándose bastante en el

invierno como consecuencia de la elevada humedad del aire y de la presión

anormalmente baja.

3.2.

Anomalías meteorológicas históricas

En general, todos los desastres naturales que afectan al Paraguay

están relacionados con el clima, pues, por su posición geográfica, no se

conocen otros fenómenos naturales como terremotos, maremotos, tsunamis,

deslizamiento, volcanes, etc. El clima presenta variabilidades frecuentes

debido a la zona geográfica donde se encuentra el Paraguay, siendo los extremos

climáticos los que producen fenómenos naturales que tienen la magnitud de

desastres naturales.

1877-78, Inundaciones extraordinarias

1905, Inundaciones

1916-17, Heladas extraordinarias

1926, Tornado de Encarnación

1975, Heladas

1982-83 inundaciones, tormentas

1984, Sequía

1985, Heladas

1988, Inundaciones

1994, Inundaciones

1995, Sequía

1996, Inundaciones regionales

1997-98, Inundaciones, tormentas

1999-00 Sequías, incendios forestales

(Listado incompleto)

3.2.1.

Inundaciones y sequías

El aumento de las precipitaciones en algunas

estaciones del año y en diferentes regiones de la cuenca alta del Río de la

Plata trae consigo el aumento de las aguas en los cauces hídricos, tanto en la

cuenca del Río Paraná como en la cuenca del Río Paraguay, aumentando

considerablemente los caudales de los mismos e inundando todas las poblaciones

ribereñas, ocasionando impactos ambientales negativos de gran magnitud, porque

afectan no solamente a las poblaciones ribereñas sino también a toda la

infraestructura física del país, al desarrollo y productividad de la

agricultura, de la ganadería y a la economía nacional como un todo.

Por otro lado, existe un

régimen de sequía natural en el Paraguay, especialmente durante el invierno, el

cual afecta la zona norte del país y el Chaco. En estas zonas, las lluvias son

insuficientes para satisfacer la demanda evapotranspirativa del clima, no así

en el sur y este del país, donde las lluvias sobrepasan dicha demanda y

producen un excedente importante de agua que alimentan los cauces hídricos

naturales. La sequía es una de las amenazas climáticas que más pérdidas

económicas y problemas sociales puede ocasionar a la agricultura, a la

ganadería y al transporte fluvial en el Paraguay, especialmente cuando ocurren

durante la siembra y el desarrollo de los cultivos de la época estival (entre

la primavera y el otoño).

Sequías prolongadas también

han ocurrido en el Paraguay y están más bien asociadas a “La Niña”, como es el

caso de la extrema sequía producida por La Niña 1999-2000, la cual ocasionó

cuantiosas pérdidas a todas las actividades económicas del Paraguay.

Los incendios forestales ocurren

normalmente durante el invierno (período seco) y están asociados a las sequías,

principalmente en el Chaco y en el Norte del país, donde es práctica común

realizar quema de campos y de rastrojos de los cultivos estivales, práctica que

tiene un impacto ambiental negativo en el suelo superficial y sobre la calidad

del aire en todo el país, pues cuando persisten los vientos del cuadrante

nordeste (comúnmente en agosto), el aire se recarga de partículas y se vuelve

enrarecido, haciendo que la visibilidad disminuya a niveles tan bajos que llega

a afectar inclusive a la navegación aérea.

3.2.2.

Olas de calor y heladas

El fenómeno de las olas de calor asociado a

elevados niveles de humedad del aire es una condición meteorológica muy común

en el Paraguay, afectando negativamente a la salud de la población y a la

productividad de cultivos y animales de cría, así por ejemplo, en diciembre de

1997 se midieron olas de calor con temperaturas nocturnas que no descendieron

de los 28 °C y temperaturas máximas diurnas de 37 °C, las cuales estaban

siempre acompañadas por una elevada humedad del aire (70-90 %), lo que produjo

sensaciones térmicas muy elevadas y desconfortables.

Por otra parte, la sucesión de días con

temperaturas mínimas por debajo de 10 °C. ocurren normalmente en el invierno,

durante los meses de Junio, Julio y Agosto, sin embargo, en años de El Niño

prácticamente no ocurren dichas temperaturas bajas.

Las heladas ocurren durante los meses de otoño e

invierno, en general de mayo a septiembre, con picos en Julio y Agosto, las

mismas son ocasionadas por la entrada de masas de aire polar desde el sur del

continente sudamericano y representan un alto riesgo de pérdidas para la

agricultura y la ganadería.

3.2.3.

Tormentas, vientos huracanados y tornados

Las

tormentas severas constituyen la amenaza natural más frecuente y pueden ocurrir

en cualquier época del año. La actividad tormentosa se incrementa de manera

excepcional en épocas de El Niño, produciendo lluvias intensas, vientos fuertes

y severas granizadas.

La

zona del Alto Paraná se encuentra bajo la influencia de rutas de tornados que

han producido cuantiosas pérdidas en algunos años registrados a lo largo de

este siglo, fenómeno muy poco estudiado en la región y que carece de alertas

para una población en constante aumento.

3.3.

Evento “El Niño” 1982-83

3.3.1.

Predicción

Este

Niño no fue pronosticado y tampoco fue reconocido por los científicos en su

estado inicial. Empezó a manifestarse en mayo de 1982 cuando los vientos

alisios, que normalmente soplan de este a oeste extendiéndose sobre el océano

Pacífico Tropical desde las islas Galápagos hacia Indonesia empezaron a

debilitarse. Al oeste de la línea de cambio de fecha, los vientos superficiales

cambiaron de dirección, empezando a soplar de oeste a este, dando inicio a un

tiempo tormentoso.

Seis

meses después, en noviembre de 1982, empezó en aquella oportunidad el clima

lluvioso, previo a un invierno anormalmente caliente. En aquel entonces en el

país se desconocía la relación que une al calentamiento de las aguas de

Pacífico ecuatorial y la circulación de la atmósfera en la región. Podría decirse que El

Niño 1982-83 fue el toque de alerta entre para entender como un fenómeno

oceánico que ocurre tan alejadamente puede impactar en regiones tan lejanas

como el Paraguay. Los medios de comunicación social, Diarios, radio, TV, le dan

dado en su momento, un destaque muy importante a los efectos climáticos de este

El Niño en el Paraguay.

Los desastres generados por el Niño 1982-83

quedaron muy marcados en la sociedad paraguaya y principalmente en las ciudades

ribereñas de los grandes ríos porque de hecho, este fue “El Niño de las inundaciones históricas” y fue después de 1982-83,

cuando quedó bien establecida su estrecha relación con la variabilidad del

clima regional.

3.3.2.

Características meteorológicas del evento

El Niño 1982-83 empezó a manifestare con un

clima anormalmente caluroso a partir de junio 1982, durante aquel invierno no

se registraron heladas, por el contrario, se midieron temperaturas de hasta 35

ºC en el centro y sur del país y de hasta 40 ºC en el Chaco en pleno agosto,

esa anormalidad en la temperatura del aire se mantuvo durante todo el año 1982.

Lluvias considerables, superiores a 200 mm, se

dieron en el norte del país durante marzo 1982, específicamente en la cuenca

media del río Paraguay, abarcando los departamentos de Concepción, al norte de

San Pedro, Amambay, norte de Presidente Hayes y sureste de Alto Paraguay. El

núcleo de máxima precipitación se registró en el oeste del departamento de

Boquerón, el observatorio de la Base Aérea Pratts Gill midió 402 mm.

A partir de octubre 1982 se

registraron importantes precipitaciones en el este del país, lluvias de 200 a

400 mm se midieron en Alto Paraná, Amambay y Canindeyú, en la capital de este

último, Salto del Guairá, se registró 383 mm representando el 200 % de la

precipitación normal para el mes. En el resto de país, las anomalías de la

precipitación en general fueron negativas, especialmente en el sur de la región

oriental y al oeste del Chaco.

Noviembre 1982 marca el verdadero inicio de las

lluvias de El Niño, las alturas pluviométricas se disparan hacía arriba,

superando con facilidad los 300 mm toda la región Oriental con excepción de un

sector de los departamentos de Concepción y San Pedro, donde las

precipitaciones estuvieron entre 200 y 300 mm. La máxima lluvia mensual se

registró en Encarnación con 557 mm, 350 % de la normal, y el siguiente máximo

en Ciudad del Este con 538 mm, 300 % de la normal, el sureste del país fue un

verdadero diluvio. Con excepción del Oeste del Chaco, en todo el territorio

paraguayo se registraron lluvias entre 50 y 250 % de la normal.

En diciembre 1982 las lluvias se

concentraron en las zonas de confluencias de los ríos Paraguay y Apa, en el sur

del departamento de Alto Paraguay, noroeste de Concepción y noreste de

Presidente Hayes con un núcleo superior a 500 mm, 300 % de la normal. En el

resto del país, las lluvias fueron normales e inclusive inferiores a la normal

en algunos departamentos del sur y sureste de la región Oriental, como Alto Paraná, Itapúa y

Ñeembucú.

Durante enero 1983 las

lluvias se concentraron en el noreste de la Región Oriental, en los

departamentos de Concepción, Amambay, noreste de San Pedro y noroeste de

Presidente Hayes con lluvias superiores a los 200 mm, Canindeyú y Cordillera

con lluvias superiores a 300 mm, 250 % de la normal. En el resto del país, sin

embargo las precipitaciones fueron normales e inferiores a lo normal tal como

aconteció en determinadas localidades del sur del país, en Itapúa sur llovió

apenas el 60 % de la normal.

En febrero 1983, se verifican tres

núcleos de precipitación, el primero en la zona de confluencia de los ríos Apa

y Paraguay con cantidades superiores a los 200 mm, el segundo en Central y bajo

Chaco con cantidades superiores a 200 mm y el tercero y el mas importante

núcleo en el sur del departamento de Itapúa con lluvias superiores a 400 mm. En

general las lluvias estuvieron entre 150 a 300 % de la normal.

Durante marzo 1983, las lluvias

continúan concentrándose en el noroeste y norte de la región Oriental y en

abril de 1983 fue particularmente lluvioso en todo el país con excepción del

Chaco. Los departamentos más lluviosos fueron Paraguarí, Guairá, Misiones,

Concepción y Caazapá. El núcleo principal de lluvia se centro sobre Caazapá con

610 mm en abril, 350 % de lo normal. Las lluvias de este mes actuaron como

detonante de las grandes e históricas inundaciones registradas entre mayo y

junio de ese año.

Mayo 1983, vuelve a repetir lo de abril, e incluso más intenso,

prácticamente toda la región Oriental experimenta lluvias superiores a los 300

mm, con el núcleo de 500 a 600 mm en el sur de Itapúa. Otro núcleo de 400 a 500

mm se verificó entre Amambay, Canindeyú, sur de Concepción y norte de San

Pedro, en el norte del país. En ambos núcleos las lluvias representan de 300 a

400 % de la normal (Fig. 4). Estas lluvias extraordinarias terminaron por

modelar la gran inundación de ese año.

Una mención especial se merecen las lluvias de estos dos últimos meses,

efectivamente, las lluvias acumuladas en la región Oriental del Paraguay

durante los meses de abril y mayo del 1983 fueron extraordinarias y totalizaron

entre el 50 y 70 % de la lluvia normal del año, y fueron las causales directas

de los picos de las crecidas extraordinarias durante 1983 en el sur de

Paraguay.

En junio 1983 las lluvias comenzaron

a disminuir y solo cabe mencionar las lluvias de casi 200 mm ocurridas en el

este de la Región Oriental. En julio, sin embargo, uno de los meses menos

lluviosos, se mostró muy lluvioso en todo el país, con excepción del norte del

Alto Paraguay; así, en el sureste llovió de 300 a 350 mm, representando entre

el 300 y el 400 % de la precipitación normal. Así también, son llamativas las

lluvias de 80 a 160 mm. (500 % de la normal) en los departamentos de Boquerón y

de Presidente Hayes (centro y sur del Chaco paraguayo), dado que este mes es

normalmente seco en esa zona, terminando así en este mes las anormalidades

meteorológicas producidas por El Niño 1982-83.

En

términos generales se puede decir que la lluvia total generada

por El Niño 1982-83 durante el período de primavera del 82 a otoño del 83 se incremento entre 80 y 100 % respecto de lo normal. También se

midieron anomalías en la temperatura del aire y en la humedad del aire, las

cuales presentaron en el invierno y en la primavera del 83 valores más elevados

que la normal, así también, los inviernos se volvieron suaves y con un régimen

de heladas prácticamente desconocido.

Por efecto de las frecuentes lluvias, la humedad del suelo se mantuvo

permanentemente muy alta, lo que produjo frecuentes y significativas

escorrentías que produjeron inundaciones y pérdidas importantes. En general las

máximas inundaciones ocurrieron durante los meses de junio y julio de 1982 en

el norte del Paraguay y durante mayo y junio de 1983 en el centro y sur del

país, así por ejemplo, el 29 de mayo de 1983 el río Paraguay llegó a un altura

máxima de 9,01 m en el puerto de Asunción, marcando su récord histórico y

sobrepasando en 1,51 m su nivel de desastre que es 7,50 m, según Tabla 1.

Las inundaciones de 1982 se debieron

al exceso de agua en el Pantanal y a las lluvias anormalmente altas de febrero

y marzo de ese año en el Chaco paraguayo y en el Pantanal, mientras que las inundaciones

de 1983 se debieron a que las altas aguas de finales de 1982 fueron reforzadas

por la lluvias de noviembre de 1982 y de enero a mayo del 1983, así como

también a las extraordinarias lluvias que ocurrieron de marzo a mayo en la

cuenca media del Río Paraguay.

Figura 4. Anomalía

de la precipitación mensual (%), mayo 1983

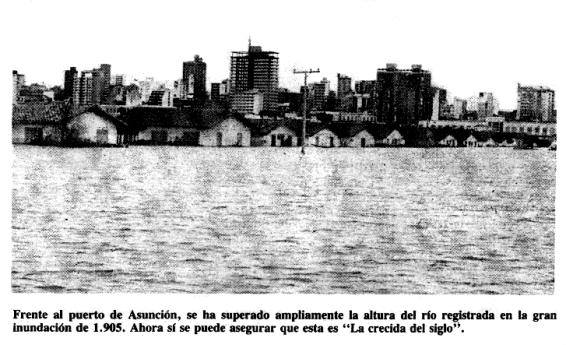

Figura 5. Vista de la Bahía de Asunción, durante la

creciente del siglo, mayo 1983

3.4.

Evento “El Niño” 1997-98

A

pesar de que las inundaciones provocadas por El Niño 1997-98, no tuvieron la

magnitud de otros eventos anteriores, y especialmente la del evento 1982-83,

sin embargo dejó la impresión que fue el Niño del siglo, esto se debió

fundamentalmente por las lluvias o mejor dicho el tipo de lluvias generadas por

este evento, las tormentas fueron probablemente más intensas que en otras

ocasiones, según puede apreciarse en la Tabla 2 y 3, y como podremos ver más

adelante, al evento de 1997-98 podríamos denominarle como “El Niño de las lluvias históricas”, y fueron las lluvias y sus

consecuentes riadas inmediatas las que causaron gran parte de los daños

materiales y sociales en la sociedad paraguaya.

3.4.1.

Predicción

Después

de El Niño 1982-83, cuando grandes áreas del sureste del Brasil, noreste de la

Argentina y el Paraguay fueron seriamente afectadas por inundaciones de gran

magnitud, los medios de comunicación comenzaron a darle mayor importancia a

este tipo de eventos, y así durante los años 1986-87 y 1991-92 los medios de

comunicación se refirieron permanentemente a El Niño.

Las

instituciones que primero recibieron información sobre la evolución del

fenómeno del pacífico fueron los principales diarios del país, luego la

Universidad y el Servicio Meteorológico Nacional, las cuales fueron obtenidas

vía Internet y boletines periódicos. La información también fue transmitida por

otros medios y los primeros en divulgarlo fueron los medios de comunicación

social, periódicos, TV y radios (Fig. 6), los cuales recibían informaciones

originadas en las agencias internacionales de noticias y que solo se referían a

la inminente ocurrencia de El Niño como fenómeno de calentamiento de las aguas

del Océano Pacífico Tropical. A consecuencia de estas noticias, la Dirección de

Meteorología e Hidrología, organismo nacional estatal, era requerida

frecuentemente por la prensa para corroborar dichas informaciones, la cual

también alertó a la población de una alta probabilidad de la proximidad de un

período lluvioso prolongado capaz de producir inundaciones de grandes

proporciones.

Figura 6. Primer artículo periodístico publicado

sobre El Niño 1997-98 por el diario en fecha

En

torno a la predicción, uno de los pasos regionales más importantes se dio cuando

se organizó del 10-12 de diciembre 1997 en Montevideo, Uruguay, el “Primer Foro, Taller y Conferencia sobre El

Niño 1997-98”, evento que por primera vez reunía a científicos y

profesionales meteorólogos, climatólogos e hidrólogos, para confeccionar un

pronóstico climático de consenso para la región comprendida entre 20º y 40º de

latitud Sur y al este de la cordillera de los Andes. Este pronóstico de lluvia

(Fig. 7), fue el primero regional y de consenso interinstitucional e

internacional, sentó las bases para una cooperación regional más estrecha en un

futuro inmediato.

Participaron

de este Primer Foro, expertos de la Universidad de Buenos Aires y del Servicio

Meteorológico Nacional de Argentina; el Centro de Predicción de Tempo y Estudos

Climáticos (CPTEC), el Sistema Meteorológico de Paraná (SIMEPAR) de Brasil; La

Universidad de la República, la Asociación Rural del Uruguay (ARU) y la

Dirección de Meteorología de Uruguay; la Universidad Nacional de Asunción, la

Dirección de Meteorología e Hidrología y el Ministerio de Agricultura y

Ganadería del Paraguay, la National Oceanic and Atmospheric Admistration (NOAA)

de Estados Unidos y organizaciones internacionales como el International

Institute Research for Climate Prediction (IRI) y el Inter-American Institute

for Global Change (IAI).

En

aquella oportunidad el Pronóstico Climático para las lluvias del trimestre

enero-marzo de 1998, indicaba que para la región Oriental del Paraguay y el

bajo Chaco las precipitaciones tenían un 45 % de probabilidad de que se

comporten por encima de lo normal, mientras que otorgaba un 30 % para

precipitaciones normales y 25 % para precipitaciones por debajo de la normal.

Este pronóstico fue extremadamente útil desde todo punto de vista, en primer

lugar para concienciar a la sociedad de que Pronóstico Climático tenía un

interés regional y se hacían los esfuerzos regionales necesarios para convocar

a especialistas a realizar la tarea, y en segundo lugar, porque se disponía de

una información lo más objetiva posible acerca de la predicción climática para

el sudeste de Sudamérica.

Desde

entonces, y con una frecuencia de 3 meses, ya se han realizado otras 8

reuniones regionales para actualizar el pronóstico a mediano plazo.

Figura 7. Pronóstico del “Primer Foro, Taller y Conferencia

sobre El Niño 1997-98,” diciembre 1997, Montevideo, Uruguay

3.4.2. Características meteorológicas del evento

En enero 1997 se registraron lluvias de más de 200 mm en toda la región

noreste del país, y de 150 a 200 % por encima de la normal en los departamentos

de Canindeyú, Amambay, Concepción, Alto Paraguay y Boquerón. Durante febrero de

ese mismo año el centro del Chaco vuelve a ser lluvioso, con 200 % de la

normal, al igual que Canindeyú, parte de Amambay y San Pedro.

Durante los meses de marzo y abril

las lluvias descendieron significativamente, predominando las anomalías

negativas en prácticamente todo el territorio con excepción del norte del país,

cuando en abril llovió en exceso en zona del pantanal, Brasil, alcanzando hasta

un 300 % de la normal al norte del Alto Paraguay.

Mayo estuvo cercano a la normalidad, excepto en el centro y oeste del

Chaco y este de la región Oriental donde se midieron lluvias del 200 % de la

normal. Junio fue lluvioso en el noreste y julio aproximadamente normal. Agosto

fue más seco de lo normal en todo el país, especialmente en el Chaco y zona

central.

Durante septiembre 1997 empezaron

algunas manifestaciones de lluvias importantes, mayores a 200mm en el norte y

este de la región Oriental, 200 a 300 % de la normal.

A partir de octubre 1997 comenzaron

a arreciar las grandes lluvias, especialmente en el sur del departamento de

Itapúa donde se totalizaron lluvias superiores a los 400mm, representando 200 a

300 % de la normal, en Capitán Miranda llovió 510 mm en ese mes. El este y

noreste de la región Oriental acumuló lluvias superiores a los 200 mm, también

con anomalías positivas. Contrario a la situación del este y sureste de la

región Oriental, el centro de la misma región incluyendo a la capital y todo el

Chaco experimentaron pocas lluvias. En Asunción la precipitación registrada

apenas representó el 30 % de la normal.

En noviembre 1997 las lluvias

superiores a los 300 mm se generalizaron en el centro y noreste de la región

Oriental abarcando los departamentos Central, San Pedro, Concepción, Amambay y

el noreste del departamento de Itapúa. En Asunción llovió 511 mm y en Capitán

Meza, Itapúa 570 mm, 330 % y 350 % de la normal para este mes, respectivamente.

En Asunción se marcó un récord histórico de lluvia caída en un solo mes en la

capital paraguaya y en Concepción con 481 mm ocurre lo mismo. También en

noviembre aumentó significativamente la frecuencia de tormentas severas,

reflejadas en el incremento de lluvias superiores a los 100mm en 24 horas.

Durante el mes de diciembre

continuaron las grandes lluvias, especialmente en el sur del país, en la ciudad

de Encarnación se marca un récord para el mes, llovió 535 mm, 330 % de la

normal. Durante este mes se registraron tres valores históricos de

precipitación diaria; 191 mm en Asunción, 257 mm en Concepción y 268 mm en

Encarnación. En todos los casos, estos valores diarios superaron los normales

del mes; 140 % en Asunción; 160 % en Concepción y 180 % en Encarnación, de las

normales respectivamente.

Enero de 1998 estuvo alrededor de lo que puede considerarse normal, las

lluvias disminuyeron en todo el país respecto a los meses pasados, observándose

anomalías negativas en algunas zonas y positivas en otras, pero sin grandes

desviaciones.

Febrero 1998 fue extraordinario (Fig. 8), se presentó extremadamente

lluvioso en el centro de la región oriental y en el bajo Chaco, se observó un

núcleo superior a 800 mm en el sureste del departamento de San Pedro. En la

ciudad de San Estanislao, San Pedro, se totalizaron 884 mm de lluvia que

representa el 650 % de la lluvia normal del mes y el 60 % de la precipitación

total media anual. En el bajo Chaco, en Pozo Colorado se registró 424 mm lo que

es equivalente a 400 % de la normal, igualmente lluvioso estuvo Concepción y

San Pedro (Fig. 3).

Figura 8. Anomalía

de la precipitación mensual (%), febrero 1998

Marzo 1998 fue el de las lluvias extraordinarias en el Chaco central. En

Mariscal Estigarribia llovió 344 mm, el segundo record absoluto para una lluvia

mensual en esa localidad, que representa 300 % de la normal del mes. Asimismo,

en Mariscal Estigarribia se registró un record histórico de 164 mm de lluvia en

tan solo 24 horas., esta tormenta representó el 135 % de la normal del mes y

produjo una de las peores inundaciones en la historia en el Chaco central nunca

antes vista por lo pobladores de la zona, aproximadamente 3 millones de

hectáreas fueron inundadas, equivalente a 3 veces la superficie de soja

sembrada anualmente en el Paraguay causando millonarias pérdidas en la

agricultura, la ganadería y la producción láctea.

En abril 1998 las lluvias volvieron a concentrarse en toda la región

oriental, con dos polos lluviosos bien definidos, el primero nuevamente en el

departamento de San Pedro, con un núcleo de 502 mm en San Estanislao, y el

segundo en el Itapúa, con un núcelo de 550 mm en Capitán Miranda, en ambos

casos 350 % de la normal.

En mayo registraron bajos niveles de lluvia con excepción de Ciudad del

Este donde se registró una ligera anomalía positiva. Durante este mes, junio y

julio, las lluvias disminuyen significativamente, predominando las anomalías

negativas, en todo el territorio.

En agosto se observanron lluvias muy poco usuales en la región

Oriental, cuyos valores oscilan entre 200 y 300 mm. Fue muy significativo los

120 mm en Bahía Negra, época de sequía en el norte, y los 380 mm en Ciudad del

Este, 500 % y 300 % de la normal, respectivamente.

Durante septiembre y octubre 1998 continuaron registrándose algunas

lluvias intensas y superiores a 300 mm y sólo a partir de noviembre las lluvias

tienden a normalizarse.

Resumiendo, las lluvias ocurridas durante El Niño 1997-98, presentaron

máximos muy notables en los trimestres octubre, noviembre y diciembre de 1997 y

febrero, marzo y abril de 1998. En el primero de los trimestres mencionados, el

sur del país totalizó lluvias superiores a 1200 mm lo que representa el 260 %

de la lluvia normal esperada para este trimestre. De igual forma, en el noreste

de la región Oriental también se superó los 1000 mm en el mismo período.

Durante el segundo trimestre lluvioso que corresponde a febrero, marzo y abril

de 1998, las mayores lluvias se concentraron en una región ubicada al sureste

del departamento de San Pedro, llegando a 1500 mm en su núcleo sobre San

Estanislao, equivalente a 400 % de la normal para este período.

Posteriormente, resulta muy interesante notar que el trimestre julio,

agosto y septiembre de 1998 también registró lluvias de consideración en la

región Oriental, con máximos en la zona centro y noreste.

Para

demostrar el potencial de lluvia que trajo consigo el Niño 1997-98 se muestra

en la Tabla 2 los récord de lluvias mensuales acumuladas y el segundo valor en

importancia de cinco localidades representativas de diferentes regiones de

Paraguay, la Tabla demuestra que en la mayoría de los casos durante el período

en cuestión ocurrieron las lluvias más extraordinarias, los valores de 400 a

600 mm o más fueron comunes durante el evento, en muchos casos estas lluvias

mensuales llegaron a representar del 40 al 50 % de la precipitación total

anual.

Tabla 2. Precipitación récord mensual (mm) en

algunas localidades del Paraguay

|

Localidad |

Récord absoluto (mm) y fecha |

Segundo valor (mm) y fecha |

Período |

|

Mariscal

Estigarribia |

348-Ene 92 |

344-Mar 98 |

1940/00 |

|

Concepción |

486-Feb 98 |

481-Nov 97 |

1936/00 |

|

Asunción |

513-Nov 97 |

436-Feb 98 |

1969/00 |

|

Ciudad

del Este |

805-May 05 |

605-Nov 96 |

1904/00 |

|

Encarnación |

614-Feb 59 |

582-May 83/Oct 54 |

1938/00 |

Si

bien El Niño está asociado a las grandes lluvias acumuladas en determinados

períodos de tiempo, tal como lo se mencionó en párrafos anteriores, también se puede

ver que El Niño esta asociado a tormentas intensas y de corta duración. En

particular se puede mencionar que El Niño 1997-98 produjo una gran cantidad de

las tormentas más severas que se han registrado en el Paraguay, tal como se

muestra en la Tabla 3, en más del cincuenta por ciento de las localidades han

ocurrido las tormentas más severas de su récord climático, por ejemplo: La

tormenta máxima histórica en Concepción ocurrió el 13 de diciembre de 1997 con

257 mm, y la segunda de su récord ocurrió el 25 de febrero de 1998 con 242 mm.

En Asunción la tormenta récord ocurrió el 22 de diciembre 1997 cuando llovió

191 mm Estas son tormentas tan extraordinarias como la ocurrida en Encarnación

el 29 de diciembre de 1997 que dejo 268 mm en ese día. Estas tormentas han

ocasionado inundaciones locales históricas y de efectos muy dañinos, incluso

con pérdida de vidas humanas.

Tabla 3. Lluvias diarias máximas ocurridas en el

Paraguay, período 1937-98

|

Estación Meteorológica |

Fecha de la 1ª lluvia récord |

Lluvia (mm) |

Fecha de la 2ª lluvia récord |

Lluvia (mm) |

|

Concepción |

13-12-97 |

256,8 |

25-02-98 |

242,4 |

|

San Estanislao |

26-02-92 |

210,0 |

04-02-98 |

190,3 |

|

Villarrica |

05-11-94 |

180,0 |

25-11-91 |

156,0 |

|

Capitán Meza |

23-04-83 |

126,0 |

25-11-91 |

112,1 |

|

Encarnación |

29-12-97 |

268,0 |

09-10-97 |

193,4 |

|

San Juan Bautista |

20-02-87 |

188,4 |

02-01-98 |

183,5 |

|

Ciudad del Este |

20-05-97 |

213,8 |

13-05-98 |

182,8 |

|

Asunción |

22-12-97 |

190,8 |

14-11-96 |

141,4 |

|

Pilar |

16-10-76 |

183,5 |

28-03-50 |

181,3 |

|

Pedro J. Caballero |

30-10-69 |

151,0 |

28-12-98 |

132,0 |

|

Salto del Guairá |

20-05-83 |

200,0 |

02-03-83 |

174,5 |

|

Pozo Colorado |

04-02-76 |

160,0 |

23-11-85 |

130,0 |

|

Bahía Negra |

20-04-37 |

179,0 |

20-03-92 |

144,1 |

|

Puerto Casado |

05-11-43 |

210,0 |

20-03-41 |

144,1 |

|

Adrián Jara |

03-09-86 |

123,0 |

10-01-78 |

105,0 |

|

Prats

Gill |

31-12-98 |

170,0 |

20-03-95 |

149,1 |

|

Mcal.

Estigarribia |

22-03-98 |

164,0 |

20-03-95 |

150,4 |

3.5.

El Niño 1997-98 versus El Niño 1982-83

A

la hora de hacer comparaciones, se pudo encontrar que estos Niños han tenido

muchas cosas en común, en primer lugar la primera característica de estos eventos

fue el clima lluvioso, las lluvias registradas durante 1997-98, fueron

aproximadamente similares a las registradas durante 1982-83, con sus matices

característicos en cada caso, algo inferiores en el norte del país durante

1997-98 y superiores en el centro y sur del Paraguay este último Niño. Se pudo

notar que si bien las lluvias son del mismo orden, los núcleos de máxima

intensidad estuvieron desplazados y este hecho fue fundamental para el pico de

las crecidas de los ríos.

En

Asunción por ejemplo, el evento de 1997-98 produjo claramente mayores

precipitaciones que durante el evento 1982-83, siendo particularmente

extraordinarias las ocurridas en noviembre y diciembre del 1997 y en febrero

del 1998 que han marcado verdaderos récord.

Sin

embrago, en el sur no se pudo apreciar grandes diferencias entre las lluvias,

los registros pluviométricos de Encarnación durante el evento 1997-98 indican

un comportamiento muy similar al evento 1982-83, con algunas variaciones en su

distribución mensual pero no en el total (Fig. 9).

Cuando

aparecieron las primeras noticias acerca de la probable magnitud del El Niño

1997-98, este fue inmediatamente comparado con el evento El Niño 1982-83, por el

simple hecho que éste marco un hito muy especial en la correlación de desastres

naturales de origen climático al nivel nacional y un evento de escala mundial

como lo es El Niño. Cuando se hace referencia a un Niño de proporciones

mayúsculas, inmediatamente se hace referencia al evento 1982-83.

En la

medida que se iban desarrollando los

acontecimientos climáticos durante el año 1997, se perfilaba la ocurrencia de

un Niño fuerte para el período 1997-98, e insistentemente todo indicaba a

comparar el Niño que se aproximaba a El Niño registrado durante los años

1982-83. Esto se fue confirmando con el correr del tiempo y las inundaciones

que se pronosticaban tomaban como base de comparación a las grandes

inundaciones de 1982-83 donde se produjeron las inundaciones récord.

Figura 9. Lluvias mensuales en Asunción en

diferentes períodos

Figura 10. Lluvias mensuales en Encarnación en

diferentes períodos

Como

magnitud del desastre se puede mencionar que durante El Niño 1982-83, el Río

Paraguay llegó a superar el nivel de Desastre en toda su ribera, y como caso

grave, en Pilar el río se mantuvo por encima del Nivel de Emergencia durante

419 días y por encima de Nivel de Desastre durante 197 días.

Las

inundaciones de 1997-98 fueron, afortunadamente, inferiores a las de 1982-83,

esto se debió a la desigual distribución espacial y temporal de las lluvias en

cuencas hidrográficas claves, por ejemplo: las lluvias entre mediados y finales

de otoño del 1998 fueron superadas por las lluvias ocurridas en el mismo

periodo del 1983, siendo esta una etapa clave para el pico de la creciente. Si

bien las lluvias totales de ambos Niños fueron aproximadamente similares,

considerando el tiempo que afecta El Niño (Octubre a Mayo), la concentración

extemporánea de las lluvias hizo que durante El Niño 1997-98 no se concretarán

las inundaciones históricas ocurridas anteriormente.

Las

inundaciones ocurridas en el 98 no igualaron a las del 83, consideradas estas

como las más graves del siglo XX.

Desde

el punto de vista periodístico, la información de que se pronosticaba un evento

fuerte se escuchó por primera vez en el Paraguay a principios de 1997, quizás

entre Marzo y Abril. Desde el punto de vista científico y en la misma época, la

DMH considera la fuente fue los Pronósticos de la NOAA, a partir de ese momento

toma en consideración la probabilidad de un evento fuerte. (Mencionar el

boletín de la NOAA que hable por primera vez de un evento fuerte.)

La

recepción de las primeras informaciones sobre “El Niño” por los medios

periodísticos no fue la más apropiada porque en general los impactos pueden

estar referidos a los esperados en otros sitios o en los sitios de la fuente de

la información y por otra parte no se conoce como dichos impactos se producirán

localmente. Es indudable que este mecanismo de difusión de información puede

ser muy deficiente y no es recomendable sin la participación de una autoridad

local en el tema.